この問題は私自身もそうでしたし、

多くの親御さんが入園前、

入学前に悩んだり、

考えたりしたと思います。

小麦アレルギーやグルテン不耐症を持つお子さんにとって、

学校や園での給食やおやつは毎日の大きな課題ですよね。

家庭では安全な食事を用意できても、

外の環境では思わぬところにリスクがあると思いませんか?

この記事では、

私自身が経験したことや感じた事、

学校や園でのグルテンフリー対応のポイントや、

事前準備のコツをご紹介します。

お子さんが安心して過ごせる環境を整えるために、

ぜひ参考にしてみてくださいね。

難しく考えず、

一歩一歩乗り越えていきましょうね!

学校や園でのグルテンフリー対応が必要な理由

小麦アレルギーやグルテン不耐症の子どもにとって、

少量の摂取でも体調不良やアレルギー反応が起こる可能性があります。

アレルギーといっても症状や、

重さはかなり幅があることも、

私も後からわかりました。

軽めの症状のお子さんから、

酷い症状が出るお子さんまで

様々です。

そのため、

学校や園での給食やおやつ、

調理環境には細心の注意が必要です。

給食には小麦が使われやすいパンや麺類、

揚げ物の衣などが多く含まれています。

また、メニューによっては原材料に

「小麦由来成分」が含まれている場合もあり、

見落とすと危険です。

さらに、直接食べなくても、

調理器具や食器の共有によって微量の小麦が混入(コンタミネーション)することもあります。

私も最初はここまで考えていませんでした。

こうしたリスクを防ぐためには、

事前の情報共有と具体的な対応策が欠かせません。

まず大切なのは、

学校や園の担当者(担任、栄養士、給食スタッフ)

としっかり話し合うことです。

言いにくいとか、

学校側から面倒くさい家庭だと

おもわれたくない。

など考えてしまいますが、

命にもかかわる、

とても大事な事なので、

しっかりと伝えておきましょう。

お子さんの症状や反応の程度、

避けるべき食品リストを明確に伝えましょう。

園や学校もキチンと対応してくれて、

本当に安心したのを

今でも覚えています。

医師の診断書と対応マニュアルの提出

医師からの診断書があると、

園や学校側も正式に対応しやすくなります。

ちょっと手間かもわかりませんが、

大事なことですし、

こちらが真剣なのは

伝わるはずですよ。

また、自宅での食事例や安全な食品の一覧をまとめた

「対応マニュアル」を作って渡すと、

先生やスタッフも迷わず対応してくれると

おもいます。

食材や調味料の代替案を提案

小麦を含むメニューが出る日には、

代替できる食品や調味料をあらかじめ提案しておくことが重要です。

例えば、小麦粉の代わりに米粉や片栗粉を使ったメニュー例を渡すと、

調理担当者が参考にしやすくなります。

私の場合は他にも同じようなご家庭が

ありましたので、

園の方からも色んな提案を

してもらえました。

お弁当や持ち込みおやつの工夫

学校や園によっては、

アレルギー対応の給食が難しい場合があります。

その際は、少し大変ですが

お弁当やおやつを持参する形になることもあります。

小学校に入ってからはメニューによっては

お弁当を持って行かすことが

ありました。

見た目や内容をクラスに合わせる

例えば、

給食のメニューに似せたグルテンフリー版を作ると、

お子さんも安心して食べられます。

グルテンフリー対応のカレー粉や

クリームシチューの素などもあるので

給食がカレーの日はカレーにしてあげると

いつも嬉しそうに帰って来ますね。

個包装や保管方法に注意

持っていくおやつは、

個包装でコンタミネーションを防げるものがおすすめです。

また、保管は教室ではなく職員室や冷蔵庫など、

安全な場所にお願いするようにしていました。

まだされていない方は

一度園や学校に相談してみてはいかがでしょうか。

緊急時の対応とアレルギー発症時の流れ

事前に「万が一」の時の対応手順を共有しておくことは欠かせません。

これはかなり重要だと思います。

エピペンや救急連絡先の周知

自分の子供は大丈夫!

と思わず、

重度のアレルギー反応が出た場合に備えて、

エピペンの使用方法や保管場所を学校側に周知しましょう。

また、救急連絡先は常に複数人が把握している状態が望ましいと思います。

我が家は思い付くことは全部やっているつもりです。

発症時の行動フローを明確に

症状が出たらどう対応するのか、

順を追って明確にしたマニュアルみたいなものを作り、

職員室や給食室にも掲示してもらうと安心です。

家庭でできる予防と教育

学校や園任せにせず、

家庭でもお子さんに「食べていいもの・ダメなもの」

をしっかり教えておくことが重要だと思います。

小さいうちはシールや色分けなど、

視覚的にわかりやすい方法がおすすめですよ。

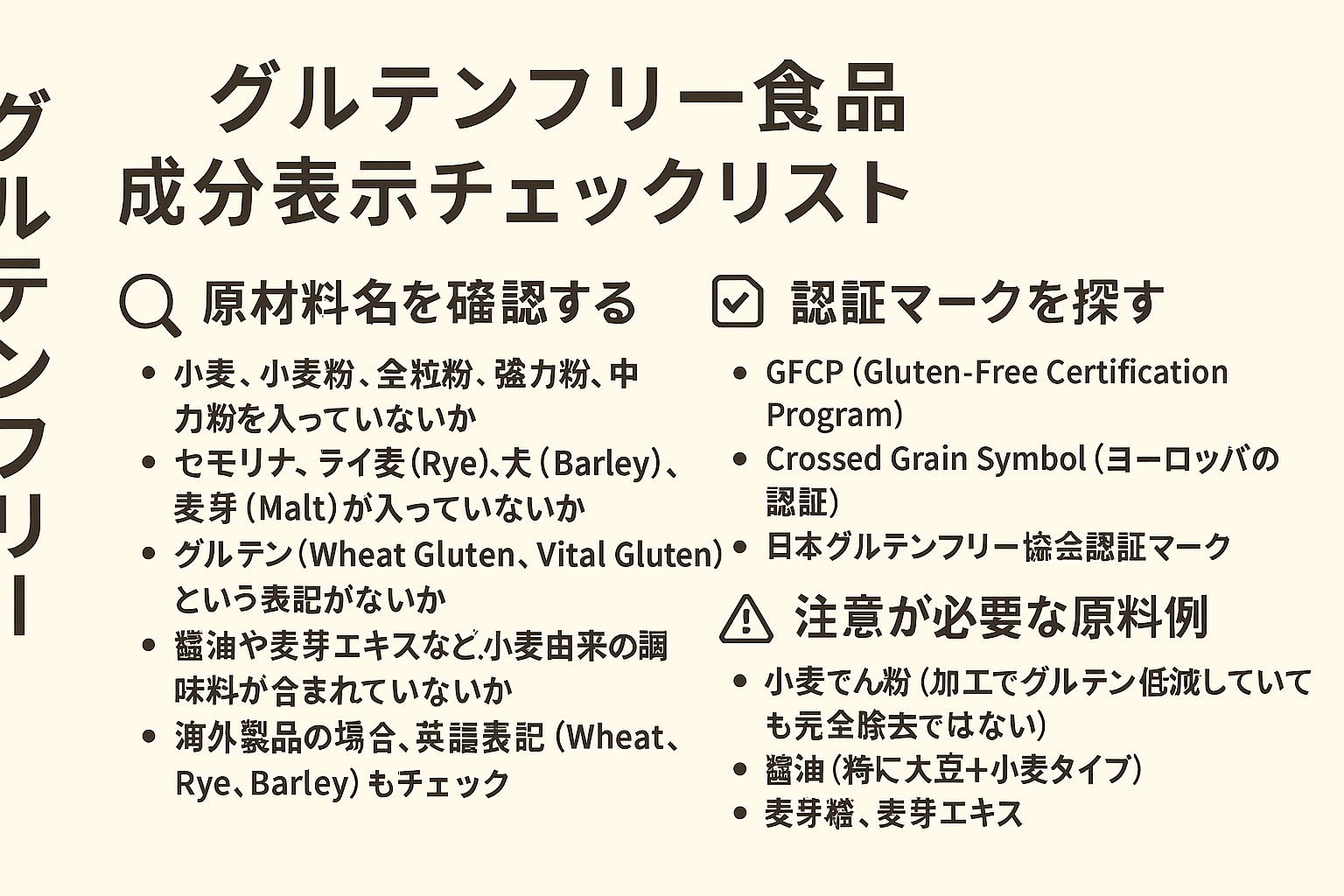

成長とともに、

成分表示の見方や、

わからないものは食べない習慣を身につけてもらいましょうね。

→

まとめ

学校や園でのグルテンフリー対応は、

事前準備と関係者との密な情報共有がカギです。

私も最初は戸惑いました。

医師の診断書や対応マニュアルを用意し、

代替食やおやつの提案も積極的に行いましょう。

また、お子さん自身にも食べ物の安全について教えることで、

さらに安心できる環境を作れると思います。

お子さんが毎日笑顔で過ごせるように、

今日からできる準備を一つずつ始めてみてくださいね。

コメント